Ricerca Veloce

Ricerca Avanzata

chiudi

Prima della scritta famosa all’ingresso di Auschwitz - «Il lavoro rende liberi» - ne esisté un’altra simile: «Il lavoro fortifica l’anima e il corpo». Apparve alle isole Solovki

Da paradiso religioso a inferno comunista. Fu Lenin nel 1919 a far requisire le Isole Solovki e a trasformarle nel modello della repressione

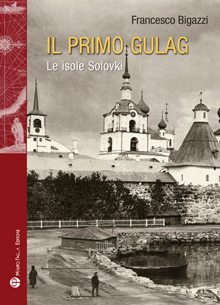

Prima della scritta famosa all’ingresso di Auschwitz - «Il lavoro rende liberi» - ne esisté un’altra simile: «Il lavoro fortifica l’anima e il corpo». Apparve alle isole Solovki, il lager sovietico vicino al Circolo Polare Artico, quando Lenin (e non Stalin) inaugurò nel 1919 il «secolo delle tenebre». La narrazione di quanto accadde sul Mar Bianco, inizialmente frequentato solo da monaci ortodossi, è al centro de Il primo gulag di Francesco Bigazzi (Mauro Pagliai Editore, pagg. 112, euro 12). Il titolo ne ricorda uno famoso di Solgenitsin, Il primo cerchio, che allude alla discesa nell’imbuto infernale. Bigazzi evoca il silenzio immenso delle distese di ghiaccio, le isole immacolate, l’arrivo dei primi religiosi attratti dalla suggestione mistica della natura. La fame, la crudeltà, le fucilazioni e le morti per stenti, all’arrivo dei bolscevichi, corrompono lo spirito del luogo. Un po’ come se Auschwitz o Treblinka fossero collocate al centro di un paradiso, al solo scopo di farvi risaltare maggiormente le tinte fosche dell’inferno. Già dalle prime scene incombe la tragedia: i bolscevichi requisiscono il monastero, creano al suo interno un sovkhoz - laboratorio collettivo di lavoro forzato - arrestano e poi fucilano i monaci, ampliano progressivamente le categorie dei deportati. Tutti coloro che, secondo la definizione di Lenin, sono da considerarsi portatori dell’infezione contro-rivoluzionaria, fanno la loro apparizione alle Solovki. E si sa come vanno a finire queste cose: si comincia con i nobili e i ricchi, si mandano i preti a far loro compagnia, si passa agli ingegneri, agli scienziati, agli scrittori, e naturalmente alle loro mogli. Quindi, in crescendo, la deportazione tocca gli oppositori politici, poi operai e contadini - soprattutto kulaki, considerati ricchi già per il semplice possesso di un maiale. Così, mentre a Mosca si preparano le liste dei «lisheniets», ovvero non-persone «senza documenti» equiparabili a una «sotto-razza», nel primo gulag funziona la macchina dello sterminio. Quanto vi accade, minuziosamente descritto da Bigazzi, richiama la letteratura classica sui lager nazisti, con in più l’abbruttimento e la morte per inedia indotti dalle condizioni climatiche estreme. Non manca il contorno sottilmente sadico dei camuffamenti ad uso della propaganda: film come Il potere di Solovki che magnificano la rieducazione dei detenuti attraverso lo sport, la musica e il lavoro, un teatro e il giornale propagandistico Novye Solovki, un’orchestra, la testimonianza di intellettuali compiacenti, come lo scrittore Maksim Gor’kij, cui viene fatto visitare un «villaggio di Potemkin», ovvero un finto luogo ideale dalle quinte di cartapesta, che lui celebra con entusiasmo. Nelle chiese sconsacrate si appendono ritratti di Lenin e campeggia lo slogan beffardo: «Evviva il lavoro libero e gioioso». Fuori, il freddo, la fame, il pesante lavoro manuale (con cui ad esempio viene costruito un canale di 227 km che collega il Mar Baltico al Mar Bianco), le malattie e le fucilazioni ne uccidono a centinaia di migliaia. L’ingranaggio del lager a «destinazione speciale» (Slon) stritola i detenuti ammassati nelle chiese su pancacci a tre piani, affamati, esausti, malati, pieni di pidocchi, congelati. Gli atei militanti, incaricati della sorveglianza, installano latrine al posto degli altari. La chiesa dell’Ascensione del Signore, sulla montagna Sekirnaja, diventa carcere d’isolamento, dove avvengono le esecuzioni. Le imprecazioni delle guardie prendono il posto dei canti religiosi e delle preghiere. I detenuti, bastonati fino a svenire, sono esposti al gelo inzuppati d’acqua; oppure, messi «alla gogna» e denudati, attendono la morte fra nugoli di grosse zanzare. Ancora, i carcerieri si accaniscono sui corpi inermi, impartiscono comandi assurdi come trasportare acqua da un buco scavato nel ghiaccio a un altro: oppure ordinano di contare i gabbiani (un detenuto doveva gridare a pieni polmoni «un gabbiano, due gabbiani, tre gabbiani... » fino al crollo fisico). Stupri e promiscuità sessuale obbligata, fra detenute, personale dell’amministrazione e guardie del campo, sono all’ordine del giorno. È «l’altra metà del gulag», quella femminile, dove le donne sono trattate con la stessa brutalità degli uomini. Così Anja, una ragazza di 21 anni condannata a una morte di freddo e stenti in un locale senza finestre, con 400 grammi di pane al giorno e due tazze di acqua calda, un giaciglio concesso per sei ore, per il resto del tempo resta in piedi o percorre avanti e indietro due metri di cella, oppure siede sul pavimento allagato d’acqua fredda. Egualmente, con una forza sconosciuta agli uomini, molte resistono. Sono le cosiddette «monachine», arrestate perché da credenti hanno protestato contro la chiusura delle chiese. La loro solidarietà, i riti natalizi celebrati di nascosto dalle guardiane, il sostegno misericordioso alle più deboli e la fede incrollabile segnano le pagine emotivamente più forti della narrazione. Tante donne di Solovki resistono strenuamente al processo di disumanizzazione. Nel «primo gulag» ritroviamo l’intera tipologia umana: il conformista, il sadico, il debole, l’eroe, il fanatico, il traditore, il degenerato, il mistico, il vigliacco, il connivente. Eppure, alla fine, rimane senza risposta l’interrogativo più inquietante: perché, una volta deciso di trattare gli esseri umani come bestie da soma, non si tentò almeno di ottenerne profitti razionali? Perché tanta fatica inutile, spreco immenso di energie, eliminazione di una forza da lavoro schiava sì, ma potenzialmente utile alla causa dello Stato? Quale impulso incontrollabile prese la mano agli aguzzini - quanto meno a una parte di essi - fino a trasformarli in esseri più abbruttiti delle loro vittime? È il mistero, insoluto, del male. Ma almeno, alle anime belle che ancora ci parlano pudicamente di «crimini stalinisti», ora possiamo rispondere: «Tutto questo lo volle Lenin, fu opera del comunismo».

Prima della scritta famosa all’ingresso di Auschwitz - «Il lavoro rende liberi» - ne esisté un’altra simile: «Il lavoro fortifica l’anima e il corpo». Apparve alle isole Solovki, il lager sovietico vicino al Circolo Polare Artico, quando Lenin (e non Stalin) inaugurò nel 1919 il «secolo delle tenebre». La narrazione di quanto accadde sul Mar Bianco, inizialmente frequentato solo da monaci ortodossi, è al centro de Il primo gulag di Francesco Bigazzi (Mauro Pagliai Editore, pagg. 112, euro 12). Il titolo ne ricorda uno famoso di Solgenitsin, Il primo cerchio, che allude alla discesa nell’imbuto infernale. Bigazzi evoca il silenzio immenso delle distese di ghiaccio, le isole immacolate, l’arrivo dei primi religiosi attratti dalla suggestione mistica della natura. La fame, la crudeltà, le fucilazioni e le morti per stenti, all’arrivo dei bolscevichi, corrompono lo spirito del luogo. Un po’ come se Auschwitz o Treblinka fossero collocate al centro di un paradiso, al solo scopo di farvi risaltare maggiormente le tinte fosche dell’inferno. Già dalle prime scene incombe la tragedia: i bolscevichi requisiscono il monastero, creano al suo interno un sovkhoz - laboratorio collettivo di lavoro forzato - arrestano e poi fucilano i monaci, ampliano progressivamente le categorie dei deportati. Tutti coloro che, secondo la definizione di Lenin, sono da considerarsi portatori dell’infezione contro-rivoluzionaria, fanno la loro apparizione alle Solovki. E si sa come vanno a finire queste cose: si comincia con i nobili e i ricchi, si mandano i preti a far loro compagnia, si passa agli ingegneri, agli scienziati, agli scrittori, e naturalmente alle loro mogli. Quindi, in crescendo, la deportazione tocca gli oppositori politici, poi operai e contadini - soprattutto kulaki, considerati ricchi già per il semplice possesso di un maiale. Così, mentre a Mosca si preparano le liste dei «lisheniets», ovvero non-persone «senza documenti» equiparabili a una «sotto-razza», nel primo gulag funziona la macchina dello sterminio. Quanto vi accade, minuziosamente descritto da Bigazzi, richiama la letteratura classica sui lager nazisti, con in più l’abbruttimento e la morte per inedia indotti dalle condizioni climatiche estreme. Non manca il contorno sottilmente sadico dei camuffamenti ad uso della propaganda: film come Il potere di Solovki che magnificano la rieducazione dei detenuti attraverso lo sport, la musica e il lavoro, un teatro e il giornale propagandistico Novye Solovki, un’orchestra, la testimonianza di intellettuali compiacenti, come lo scrittore Maksim Gor’kij, cui viene fatto visitare un «villaggio di Potemkin», ovvero un finto luogo ideale dalle quinte di cartapesta, che lui celebra con entusiasmo. Nelle chiese sconsacrate si appendono ritratti di Lenin e campeggia lo slogan beffardo: «Evviva il lavoro libero e gioioso». Fuori, il freddo, la fame, il pesante lavoro manuale (con cui ad esempio viene costruito un canale di 227 km che collega il Mar Baltico al Mar Bianco), le malattie e le fucilazioni ne uccidono a centinaia di migliaia. L’ingranaggio del lager a «destinazione speciale» (Slon) stritola i detenuti ammassati nelle chiese su pancacci a tre piani, affamati, esausti, malati, pieni di pidocchi, congelati. Gli atei militanti, incaricati della sorveglianza, installano latrine al posto degli altari. La chiesa dell’Ascensione del Signore, sulla montagna Sekirnaja, diventa carcere d’isolamento, dove avvengono le esecuzioni. Le imprecazioni delle guardie prendono il posto dei canti religiosi e delle preghiere. I detenuti, bastonati fino a svenire, sono esposti al gelo inzuppati d’acqua; oppure, messi «alla gogna» e denudati, attendono la morte fra nugoli di grosse zanzare. Ancora, i carcerieri si accaniscono sui corpi inermi, impartiscono comandi assurdi come trasportare acqua da un buco scavato nel ghiaccio a un altro: oppure ordinano di contare i gabbiani (un detenuto doveva gridare a pieni polmoni «un gabbiano, due gabbiani, tre gabbiani... » fino al crollo fisico). Stupri e promiscuità sessuale obbligata, fra detenute, personale dell’amministrazione e guardie del campo, sono all’ordine del giorno. È «l’altra metà del gulag», quella femminile, dove le donne sono trattate con la stessa brutalità degli uomini. Così Anja, una ragazza di 21 anni condannata a una morte di freddo e stenti in un locale senza finestre, con 400 grammi di pane al giorno e due tazze di acqua calda, un giaciglio concesso per sei ore, per il resto del tempo resta in piedi o percorre avanti e indietro due metri di cella, oppure siede sul pavimento allagato d’acqua fredda. Egualmente, con una forza sconosciuta agli uomini, molte resistono. Sono le cosiddette «monachine», arrestate perché da credenti hanno protestato contro la chiusura delle chiese. La loro solidarietà, i riti natalizi celebrati di nascosto dalle guardiane, il sostegno misericordioso alle più deboli e la fede incrollabile segnano le pagine emotivamente più forti della narrazione. Tante donne di Solovki resistono strenuamente al processo di disumanizzazione. Nel «primo gulag» ritroviamo l’intera tipologia umana: il conformista, il sadico, il debole, l’eroe, il fanatico, il traditore, il degenerato, il mistico, il vigliacco, il connivente. Eppure, alla fine, rimane senza risposta l’interrogativo più inquietante: perché, una volta deciso di trattare gli esseri umani come bestie da soma, non si tentò almeno di ottenerne profitti razionali? Perché tanta fatica inutile, spreco immenso di energie, eliminazione di una forza da lavoro schiava sì, ma potenzialmente utile alla causa dello Stato? Quale impulso incontrollabile prese la mano agli aguzzini - quanto meno a una parte di essi - fino a trasformarli in esseri più abbruttiti delle loro vittime? È il mistero, insoluto, del male. Ma almeno, alle anime belle che ancora ci parlano pudicamente di «crimini stalinisti», ora possiamo rispondere: «Tutto questo lo volle Lenin, fu opera del comunismo».

Data recensione: 19/03/2017

Testata Giornalistica: Il Giornale

Autore: Dario Fertilio