Ricerca Veloce

Ricerca Avanzata

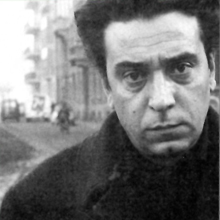

Luciano Bianciardi

Nasce a Grosseto nel 1922, primogenito di Atide, cassiere di

banca, e di Adele Guidi. È sin da piccolo lettore accanito e nel tempo libero

si dedica allo studio del violoncello e delle lingue straniere. Non ancora

diciottenne, consegue nel 1940 la maturità classica presso il liceo

Carducci-Ricasoli di Grosseto, per poi iscriversi nello stesso anno alla

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa. Chiamato alle armi nel

gennaio del 1943, riesce a far ritorno alla città natale solo nell’autunno dell’anno

seguente. Nel 1945 si iscrive al Partito d’Azione e nel febbraio del 1948 si

laurea con una tesi su John Dewey. In un’inchiesta realizzata assieme all’amico

Carlo Cassola indaga le condizioni di vita dei minatori della Maremma: il

risultato sarà il libro denuncia I minatori della Maremma (1956). Frattanto,

nel giugno del 1954, è emigrato a Milano

per diventare redattore della nascitura casa editrice Feltrinelli: vi rimane

sino al 1957, poi è licenziato per difficoltà di adattamento al lavoro. Per vivere,

si dedica sempre più alla sua attività di traduttore, soprattutto di scrittori

statunitensi quali Bellow, London, Faulkner, Steinbeck, Miller. Collabora anche

intensamente, con articoli di costume, sport, critica televisiva e

cinematografica, a giornali e riviste tra cui “L’Unità”, “L’Europeo” e “Il

Giorno”. Muore a Milano, di cirrosi epatica, nel 1971.

L’opera di Bianciardi trova la sua espressione più compiuta

nella trilogia formata da Il lavoro culturale (1957), L’integrazione (1960) e

La vita agra (1962), che il critico Goffredo Fofi definì “le tre parti di un

unicum: un romanzo, un’autobiografia, un pamphlet, o le tre cose insieme,

sull’Italia del tempo”. Se Il lavoro culturale descrive la vita grossetana tra

la fine degli anni ’40 e l’inizio del decennio successivo con toni che fanno

pensare al Fellini de I vitelloni, L’integrazione si sposta con efficacia dai

riti della provincia ai ritmi della metropoli, mentre La vita agra – uno dei

libri fondamentali di quegli anni, portato sul grande schermo nel ‘64 da Carlo

Lizzani – descrive il periodo del boom con pungente cattiveria, disegnando il

ritratto di un paese alla trafelata ricerca del benessere. Tra i suoi racconti,

da segnalare almeno Il complesso di Loth (1968), che servirà da spunto a

Pasquale Festa Campanile per uno dei suoi film più riusciti, Il merlo maschio

(1970).

Born in Grosseto

in 1922, eldest son of Atide, a bank teller, and Adele Guidi. From an early age

he was an avid reader and in his spare time he devoted himself to studying the

cello and foreign languages. Not yet 18 years old, he graduated from the

Carducci-Ricasoli high school in Grosseto in 1940 and enrolled in the same year

in the Faculty of Literature and Philosophy at the University of Pisa. Called

to arms in January 1943, he was only able to return to his home town in the

autumn of the following year. In 1945 he joined the Partito d'Azione and in

February 1948 he graduated with a thesis on John Dewey. In an investigation

carried out together with his friend Carlo Cassola, he investigated the living

conditions of the miners in the Maremma: the result would be the book I minatori

della Maremma (1956). In the meantime, in June 1954, he emigrated to Milan to

become editor of the newly-born Feltrinelli publishing house: he remained there

until 1957, then was dismissed due to difficulties in adapting to the job. For

a living, he devoted himself more and more to his work as a translator,

especially of American writers such as Bellow, London, Faulkner, Steinbeck and

Miller. He also contributes intensively, with articles on customs, sport,

television and film criticism, to newspapers and magazines including 'L'Unità',

'L'Europeo' and 'Il Giorno'. He died in Milan, of cirrhosis of the liver, in

1971.

Bianciardi's

work finds its most accomplished expression in the trilogy formed by Il lavoro

culturale (1957), L'integrazione (1960) and La vita agra (1962), which critic

Goffredo Fofi defined as 'the three parts of a unicum: a novel, an

autobiography, a pamphlet, or the three together, on the Italy of the time'. If

Il lavoro culturale describes life in Grosseto between the end of the 1940s and

the beginning of the following decade in tones that make one think of Fellini's

I vitelloni, L'integrazione moves effectively from the rituals of the province

to the rhythms of the metropolis, while La vita agra - one of the fundamental

books of those years, brought to the big screen in 1964 by Carlo Lizzani -

describes the boom period with biting malice, drawing a portrait of a country

in a frantic search for well-being. Among his short stories, we should at least

mention Il complesso di Loth (1968), which served as the inspiration for

Pasquale Festa Campanile for one of his most successful films, Il merlo maschio

(1970).

Vedi anche...

Il tragico quotidiano

- € 15,30

- € 18,00